|

Эта публикация по истории нашего сибирского края . |

|

ШАГИ ИСТОРИИ |

|

Освоение Сибири началось сравнительно недавно. Это загадочный, суровый край. Как показали археологические исследования, человек появился здесь несколько тысячелетий назад. Еще в древнекаменном веке он уже создавал свои произведения искусства. О Сибири написано много интересных книг, глубоких научных исследований. Наиболее полноценное из них — пятитомная «История Сибири» \ изданная Академией наук СССР, освещающая развитие края с доисторических времен до наших дней. В этой главе нам хотелось бы рассказать о зодчестве народа, об искусстве древних людей, живших в долине Ангары в районе Братского и Усть-Илимского водохранилищ. Отрывочные полулегендарные сведения о Сибири встречаются еще в описаниях географов древней Греции, а позже у географов Средней Азии. Однако начало действительному знакомству с Сибирью было положено лишь в XI в., когда новгородцы первыми из русских проникли через Юглу и Заволжье в западные окраинные районы Сибири и принесли в Европу первые сведения о ней. После походов Ермака (1581—1585 гг.) и присоединения Западной Сибири к Русскому государству началось детальное ознакомление с ее природой и населением. В XVII в. происходит стремительное продвижение русских землепроходцев на восток к Тихому океану.

По бурным сибирским рекам, на своих небольших судах, часто перетаскивая их волоком через грозные пороги, преодолевая большие трудности, они проходили огромные расстояния, открывая все новые и новые земли. Первыми базами для продвижения в глубь Восточной Сибири стали Енисейский (основан в 1618 г.) и Красноярский (1628 г.) остроги. В последующие годы начинается планомерное освоение земель бассейна Ангары и Прибайкалья. Русские назвали эти места «Братской землей» — по имени живших здесь бурятских племен. В «Атласе Иркутской области» читаем: «К 1632 году русские уже знали пути по Илиму и вниз по Лене до современного г. Якутска. К 50-м годам XVII столетия они пошли вверх по Ангаре до ее истоков, а в 1649—1663 гг. Е. П. Хабаров прошел от Илимска на Амур. В результате этих исследований были получены первые сведения о природных условиях, населении и возможных путях сообщения» '. Летопись хранит имя первого ангарского землепроходца казака Пенды, который в 1618 г. совершил с товарищами удивительный переход по самым малодоступным местностям Прибайкалья. Возвращаясь из Якутии, он первым из русских спустился вниз по Ангаре, преодолел все ее страшные пороги и благополучно прибыл в Енисейск, откуда начал свое путешествие. В те времена Ангара была полноводной, бурной, неисследованной рекой, а плавание по ней — делом трудным и опасным. Отряды служилых людей, отправлявшиеся один за другим из Енисейска, никак не могли преодолеть ее грозные Шаманский и Падунский пороги. В 1631 г. новый отряд служилых людей под командой Максима Перфильева, поднявшись на судах по Ангаре, построил на берегу у Падунского порога деревянный острог (крепость), назвав его Братским (бурятским). За последующие 23 года острог три или четыре раза переносился с одного места на другое. Тому были разные причины. Однажды острог сожгли бурятские князья и его построили на другом месте. В 1654 г. отряд под командованием Фирсова построил новый Братский острог на левом берегу Оки при впадении ее в Ангару. Это и положило начало селу Братску, просуществовавшему 307 лет, вплоть до создания Братского водохранилища. Для острога Фирсов выбрал удобное место при слиянии двух могучих рек. Основными средствами передвижения в Восточной Сибири долгие годы служили реки и при выборе места для крепостей это имело первостепенное значение. Крепость построили на небольшом холме открытой со всех сторон поймы Оки в 60 метрах от берега. Стояла эта маленькая русская крепость в окружении лугов и пашен. Выбитая в густой траве тропа вела от реки к ее воротам. Главный вход был в стене со стороны Оки. По углам над заостренным частоколом стен поднимались четыре приземистые деревянные квадратные башни с узкими глазницами бойниц. С башен острога открывался величественный вид на живописные пейзажи двуречья. Крепостные сооружения как бы вросли в таежный ландшафт. Обширные земли вокруг Братского острога были удобны для пахоты,, сенокоса и выпаса скота. В реках было много рыбы, в тайге — грибов и ягод, всякого зверья и птицы. Обилие леса позволяло довольно быстро рубить башни, строить дома и службы. «...Отсутствие постоянно налаженных связей между окраинами Руси и центром заставляло строителей крепостей думать об обеспечении гарнизона хлебом, о распашке на месте. Приходилось ставить крепость ближе к пашне. В силу отдаленности Сибири экономические соображения в этом случае имели большое значение. Так, очевидно, было и при постройке Братского острога»2. Подтверждением этого может служить, например, и письмо пятидесятника Похабова енисейскому воеводе, в котором сообщалось о строительстве Иркутского острога в 1661 г. на новом участке: «Тут место самое лучшее, угожее для пашен и скотинный выпас и сенные покосы и рыбная ловля все близко» 3. Или сообщение приказного человека Братского острога Бекетова, который в 1650 г. писал: «Около Братского острожка места прямые, пашенные, теплые по обе стороны Ангары-реки в ширину полверсты и больше. Земля пашенная, сажать можно сто человек или двести крестьян и больше, земель пашенных добре много» К Из Братского острога, ставшего опорным пунктом русских на Ангаре, совершались походы вверх по реке. В 1652 г. небольшой отряд казаков под командой сына боярского пятидесятника Ивана Похабова доплыл до ее истоков, где и срубили на небольшом острове при впадении Иркута в Ангару укрепленное зимовье — Иркуцк, положившее начало городу Иркутску. Острог стал быстро расти, однако из-за подтопляемости острова в 1661 г. Иркуцк был заново срублен на новом месте — на правом берегу Ангары. Расположение города на скрещении торговых путей Китая и Сибири способствовало его быстрому экономическому и политическому развитию. Иркутск стал крупным губернским городом в Восточной Сибири. Братский же острог вскоре потерял свое военное значение и стал «мирным центром» Братской волости. Этому способствовали сложившиеся в то время своеобразные условия освоения Сибири, сыгравшие значительную роль в развитии отдаленного края. Восточная Сибирь заселялась в XVII в. не боярами и дворянами, а русскими засельщиками — казаками, крестьянами и посадскими людьми, искавшими в Сибири лучших условий для своего труда и свободной жизни, чем в Центральной России. Поселяясь среди местных народов, они не обращали их в своих рабов или крепостных. Между новыми поселенцами и коренными жителями быстро устанавливались взаимопонимание и дружественные отношения. «Русские крестьяне уже в XVIII веке, не боясь нападений, жили маленькими деревнями в 1—2 двора, окруженные бурятами, якутами, эвенками» Об этом свидетельствует и «Чертежная книга Сибири», составленная Семеном Ремезовым в 1701 г. На ее листах рядом с домами пашенных крестьян мы видим юрты бурятов, якутов и других народов Сибири. На картах много таких поясняющих надписей: «Вверх по Ангаре до Шаманского порогу... живут крестьяне и кочуют илимские ясашные иноземцы» (платящие ясак — налог). «Вверх по Киренге до Домуды речки... живут по ней по обе стороны пашенныя якуцкого города. А меж теми деревнями кочуют илимские ясашные иноземцы, переходя с реки на реку и всякого зверя промышляют и кормятся». И далее: «От Усть Куцкаго вверх по Куте и до Кульякука живут якуцкие пашенные и меж ними кочуют илимские ясашные тунгусы, переходя с реки на реку». Ниже Иркутска, вниз по Ангаре и р. Китой «кочевья ясашных братских людей», «братских ясашны места»3. Этим и объясняется, что остроги были небольшими деревянными крепостями, а те из них, которые находились в центре края, среди сибирского местного населения (Братский, Илимский, Вельский), быстро теряли свое оборонное значение. О дружественных отношениях сибирских народов с русским говорит и такой пример. Когда в 1687 г. монгольские войска вторглись в Забайкалье, буряты вместе с русскими отразили их нападение и остались в составе России. В конце XVII в. буряты, эвенки и русские вместе охраняли южную границу Забайкалья. Крупный советский ученый и исследователь Сибири В. Н. Шерстобоев на основании глубокого изучения истории сибирских народов в своем капитальном двухтомном труде доказывает, что сельскохозяйственное освоение прибрежных земель по Енисею, Ангаре, Илиму, Лене и другим рекам явилось основой заселения этого обширного края. Ученый справедливо утверждает, что заселыциками Сибири были русские пашенные крестьяне. Не поиски пушнины, не разведки серебра и золота, не промысловая, торговая или промышленная колонизация Сибири, а сельскохозяйственное ее освоение является стержнем экономического развития края. Оно закрепило победу казаков, убедило местные народы воспринять земледельческую культуру русского крестьянства и навсегда сделало сибирские пространства неотъемлемой частью России.

«Истинными завоевателями Сибири были не казаки и воеводы, а пашенные крестьяне», — пишет Шерстобоев. «Обосновавшись здесь, русские быстро унизали все речные пути Ангаро-Илимо-Ленского края цепочками деревень, разместив на стыках водных и волоковых дорог опорные остроги и в необычайно короткий срок, примерно за 15—20лет, создали здесь, за 5000 верст от родных, край с прочным земледелием» (Выделено мною — А. К.). «Горсть северо-русского крестьянства перенесенная волей судеб на Илим, показала изумительный образец уменья в тяжелых условиях горно-таежного края быстро и навсегда утвердить русскую государствен-ность. За какие-нибудь 60—80 лет закладываются почти все селения, существующие и теперь, создается устойчивое земледелие, открываются водно-волоковые дороги, вниз по Лене направляются наполненные хлебом барки и дощаники, ведется собственное солеварение и курится вино. В неведомом до сих пор крае налаживается согласованный ход хозяйства Илимского воеводства» К Илимское воеводство осуществляло государственное руководство по Ангаре, Илиму и Лене. Что же представлял собой Братский острог в XVII в.? Русский посланник Николай Спафарий, проездом в Китай посетивший в 1675 г. этот острог, свидетельствует: «А острог стоит на ровном месте. А в остроге церковь во имя Пресвятой Богородицы Владимирской. А жилых дворов казачьих с 20. Да под острогом течет река Ока. А вытекала из степи, а по ней живут пашенные крестьяне и браты»2. Таким образом, к 1675 г. острог превратился в значительное поселение. Русские крестьяне жили вне стен крепости вместе с бурятами по берегу реки Оки. К этому времени острог уже потерял свое оборонное значение. Это был крупный административный центр Братской волости, насчитывавший 33 деревни с 1176 душами мужского пола, из них пашенных крестьян было 806. До 1691 г. он подчинялся Енисейскому воеводству, затем непосредственно Москве, а с 1724 г. перешел в ведение Илимского воеводства. Сохранилась любопытная передаточная опись, составленная в том же году, в которой дается подробное описание состояния острога. «Острог мерою в четырех стенах 120 сажен. Около острогу надолбы ветхие. В нагорную сторону по углам того острогу 2 башни на жилых…..

|

|

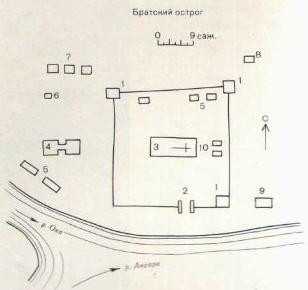

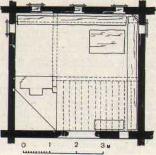

Братский острог. Схематический план: / — глухая угловая башня; 2—проезжая башня; 3 — Богоявленская церковь; 4 — приказчичий дом; 5 — житница; 6 — баня; 7—амбары; 8 — пивной кабак: 9 — таможная изба: 10— погреба |

|

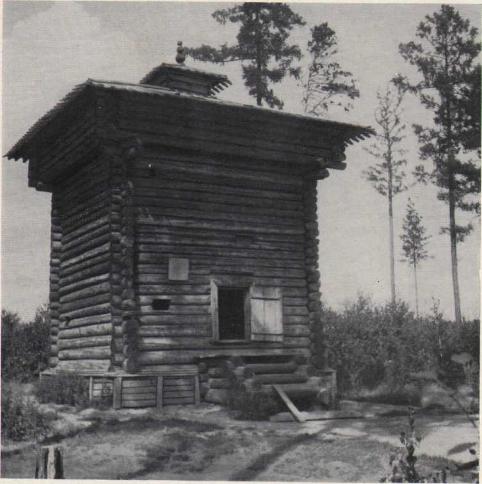

Башня Братского острога после реставрации. |

|

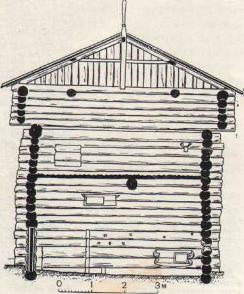

Северо-западная башня Братского острога. |

|

Хоругвь - знамя илимских первопроходцев. |

|

Ресурсы сайта |

|

Наш край |

|

Ремонт |

|

Стань красивой |

|

Домохозяйкам |

|

Смех да и только |

|

Библиотека |

|

Компьютер |